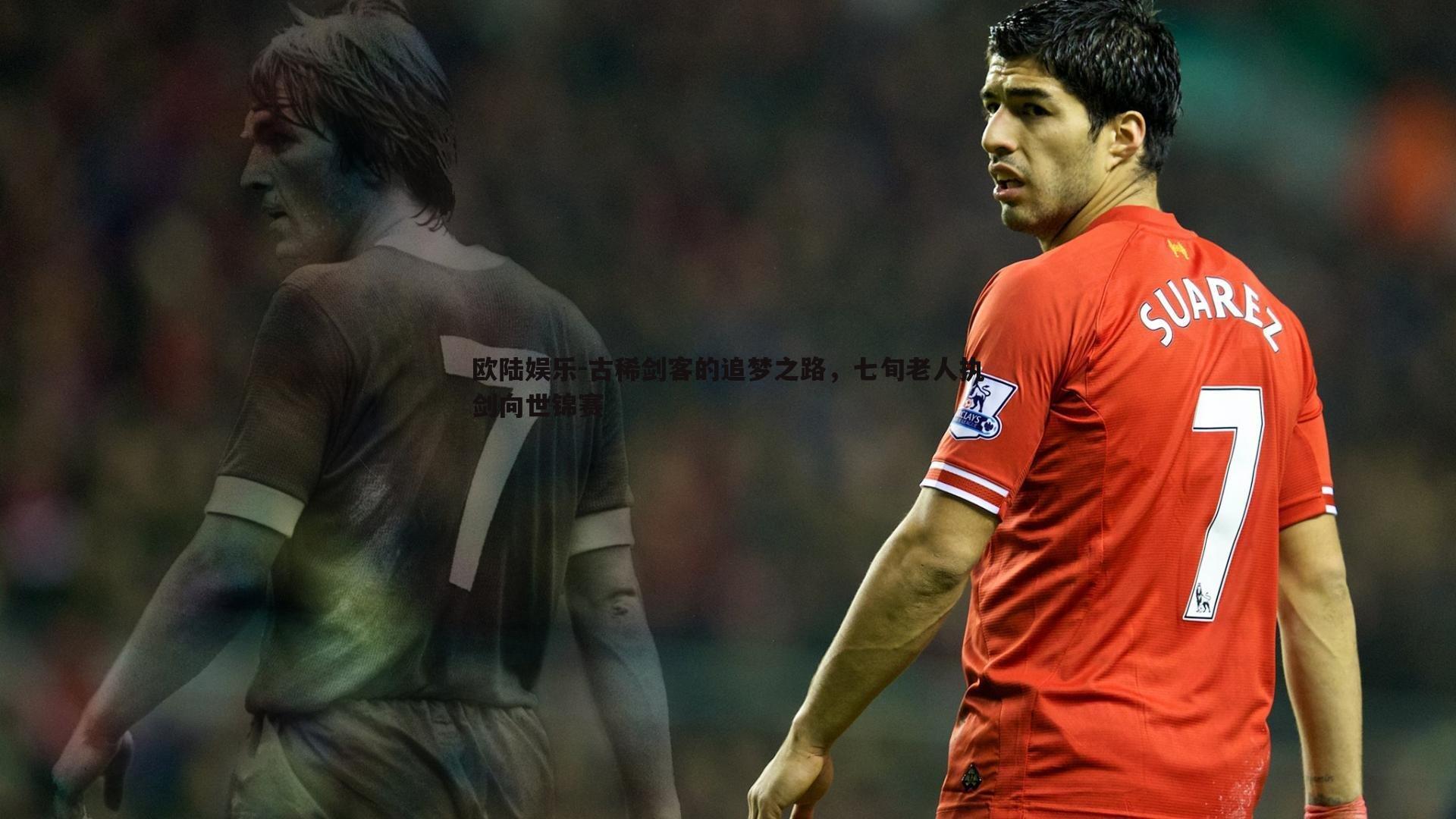

在大多数人眼中,七十岁或许是颐养天年、含饴弄孙的年纪,但对于来自山东济南的王志远老人来说,这却是他人生新篇章的起点,每天清晨,当第一缕阳光洒进体育馆,这位白发苍苍的剑客便已手持花剑,在剑道上挥汗如雨,他的目标简单而坚定:参加世界击剑锦标赛,与全球顶尖选手同场竞技。“年龄只是数字,我欧陆娱乐的剑还在向前刺。”王志远笑着说,眼神中闪烁着年轻人般的锐气。

王志远的击剑故事并非一时兴起,年轻时,他曾在工厂担任机械工程师,严谨的工作培养了他对细节的执着,偶然一次,他在电视上看到1984年洛杉矶奥运会的击剑比赛,被运动员优雅而迅猛的动作深深吸引。“那时我就想,如果有一天能执剑而立,该多酷啊!”生活的重担让他将梦想埋藏心底,退休后,一次社区体育中心的体验课重新点燃了他的热情,起初,家人担心高强度运动会影响他的健康,但王志远用行动证明了自己的决心,他系统学习花剑技巧,从基本步法到复杂攻防,每天训练超过三小时,甚至自费聘请教练指导。

击剑作为一项融合体力、智力和心理素质的运动,对老年人而言挑战巨大,王志远却将其视为“脑力与体力的双重修行”,他专门研究了老年人生理特点,制定个性化训练计划,比如通过瑜伽增强柔韧性,结合游泳提升心肺功能,短短几年,他的反应速度和耐力显著提升,还在省级老年击剑比赛中斩获金牌。“击剑让我忘记年龄,只专注于当下那一剑的锋芒。”他感慨道。

迈向世锦赛的道路布满荆棘,国际击剑赛事通常分为青年、成年和老年组别,但世锦赛并无专门老年组,这意味着王志远必须与年轻选手同台竞技,生理差距显而易见:年轻人的爆发力更强,而老年人恢复速度较慢,2022年,他首次参加全国选拔赛时,因体力不支在淘汰赛中止步,但失败并未击垮他,反而激发了他的斗志。“每次失利都是一次学习,我的剑道哲学是‘以巧破力’。”王志远开始调整策略,注重战术布局而非硬拼,例如利用经验预判对手意图,以精准的刺击弥补速度不足。

社会层面也不乏质疑声,有人嘲笑他“痴人说梦”,甚至亲友劝他“安享晚年”,但王志远认为,这种偏见恰恰反映了对老年生活的刻板印象。“为什么老人不能有梦想?体育精神无关年龄,只关乎热爱。”他的故事逐渐传开,吸引了媒体关注,不少年轻人被他的毅力感染,称他为“现实版的浪客剑心”,更令人感动的是,他的儿子王浩也从反对转为支持,如今父子常一起训练,成了剑道上的“忘年交”。

科学数据支撑了他的努力,研究显示,规律运动可使70岁老人保持相当于50岁的心肺功能,王志远的医生表示,他的骨密度和肌肉量均优于同龄人,证明适度高强度运动对健康老龄化的益处,击剑协会也注意到这一案例,开始探讨增设老年国际赛事的可能性,称王志远为“体育多元化的先驱”。

王志远的追梦之旅,折射出中国社会对老年群体角色的重新定义,随着人口老龄化加剧,如何让银发族活得精彩成为公共议题,国家体育总局数据显示,近年来老年体育参与率上升15%,像王志远这样的“高龄运动员”正打破“老人即弱者”的叙事,他的故事不仅是个体奋斗,更是一种文化信号:老年生活可以充满激情与目标感。

从体育精神角度看,王志远的坚持诠释了奥林匹克格言“更快、更高、更强——更团结”的真谛,击剑作为古老运动,本就强调智慧与尊严,他的参与让这项运动回归本质——不是蛮力较量,而是生命力的绽放,业内专家指出,这种“终身体育”理念有助于推动全民健身,鼓励各年龄段人群超越自我。

值得注意的是,王志远的梦想也面临现实障碍,国际击剑联合会(FIE)的世锦赛参赛标准严格,需通过积分赛晋级,他正积极备战亚洲区资格赛,尽管前路漫长,但他乐观以对:“哪怕最终未能站上世锦赛舞台,这个过程已让我重生。”他的计划包括撰写击剑笔记,分享老年训练心得,希望激励更多同行者。

王志远打算将目光投向更广阔的领域,他倡议建立老年击剑联盟,让更多银发族体验这项运动的魅力,他相信科技能助力梦想,例如使用轻量化剑具减轻关节负担,他的终极目标不仅是参赛,更是传递一种信念:年龄不应是梦想的枷锁,而是智慧的沉淀。

在这个崇尚青春的文化中,王志远用一剑一剑的坚持,划破了时间的壁垒,他的故事提醒我们,体育的本质是探索人类潜能,无论这潜能藏在20岁还是70岁的身体里,正如他常说的:“剑道之上,唯有前进。”或许不久后,世锦赛的剑道上真会出现一位古稀剑客的身影,那将不仅是体育史上的佳话,更是一曲生命的赞歌。

夕阳西下,王志远收剑入鞘,身影被拉长在剑道上,那一刻,他不仅是一位老人,更是一名战士,用行动证明:梦想没有保质期,只要心仍炽热,任何年纪都可以是黄金时代。

评论